Viaje por los discursos que conmovieron a la humanidad

Desde el «gobierno por, de y para el pueblo» de Abraham Lincoln y el «sangre, sudor y lágrimas» de Winston Churchill hasta el «No preguntes que puede hacer tu país por ti» de JFK y por supuesto el «Tengo un sueño» de Martin Luther King, en The Consersation repasan algunos de los discursos más famosos e inspiradores de la Historia y cómo han ido evolucionando.

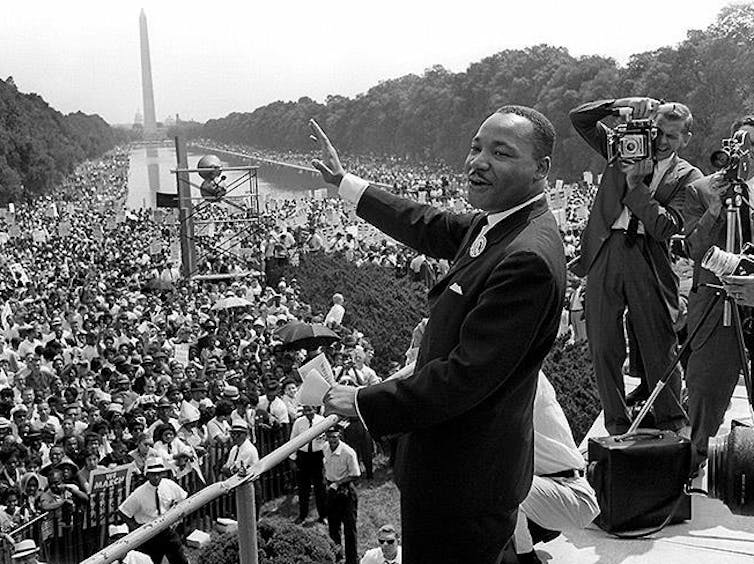

Discurso de Martin Luther King en Washington.

National Park Service / Flickr, CC BY

Santiago de Navascués Martínez, Universidad de Navarra

Mucho antes de que existieran los micrófonos, la televisión o los podcasts, la voz del ser humano ya encendía pasiones en el auditorio. Nunca sabremos qué dijo Alejandro Magno para frenar el motín de sus tropas en Opis, hacia el 324 a. e. c., pero algo en sus palabras debió conmover los corazones de aquel ejército cansado y resentido para frenar su sed de sangre.

Tampoco conocemos las palabras de Hernán Cortés cuando decidió quemar las naves –en realidad, las hundió– para adentrarse con un minúsculo ejército de 400 hombres en los vastos dominios del Imperio azteca. De nuevo, aquella arenga debió convencer a los soldados de cometer una locura sin remedio: cortar toda vía de escape para entrar en el reino de lo desconocido.

Quizás nos sorprenda constatar que la mayor parte de los discursos pronunciados en la historia de la humanidad se han perdido para siempre. Como las naves en México, las voces del pasado ya no existen. Pero, precisamente porque la mayor parte de discursos de la historia han desaparecido, la gran literatura ha podido especular con ellos.

El maestro indiscutible en este campo fue William Shakespeare, autor de alguno de los discursos más famosos jamás pronunciados. Imaginamos, por ejemplo, a Marco Antonio pronunciando una oración ante el cuerpo ensangrentado de Julio César, una clase magistral de ironía y de cómo la retórica puede utilizarse para decir una cosa, pero insinuar otra muy distinta sin nombrarla. A pesar de la aparente solemnidad del discurso, Marco Antonio sugiere que ni las intenciones de Bruto eran tan honorables, ni César era tan ambicioso, y alguien debía tomar el relevo.

Para levantar la moral de las tropas

Otros discursos, como el de Enrique V en la batalla de Azincourt, han pasado a la historia por la fuerza inspiradora de sus imágenes. Shakespeare imagina al ejército inglés súbitamente acorralado por los franceses en su huida hacia el Canal de La Mancha. En un inspirado discurso, el rey Enrique consigue levantar la moral de la tropa bautizando a todos los hombres dispuestos a morir en la batalla como “hermanos de sangre”, llevándolos con la imaginación al día en que, ya de vuelta en Inglaterra, puedan contar sus hazañas a hijos y nietos, enseñando con orgullo sus heridas.

Pero no todo es literatura: cuando Abraham Lincoln tomó la palabra para hablar en Gettysburg, más de 50 000 soldados yacían en las tumbas del cementerio nacional a pocos metros del estrado. Aquel frío mes de diciembre de 1863, Lincoln tenía la enorme tarea de resumir las lecciones de la guerra civil, y lo hizo en apenas dos o tres minutos, con diez oraciones y en menos de 300 palabras.

Lo más probable es que pocos oyeran su contenido: sin micrófonos y con tan pocas palabras, los asistentes probablemente no fueron conscientes de lo que acababan de presenciar. Lincoln dejaba para la posteridad una de las mejores definiciones de la democracia: “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo antes de que el discurso se hiciera famoso, con la impresión y reimpresión de aquellas líneas.

Para que los discursos tuvieran un efecto inmediato sobre todo un país, sería necesario esperar a la invención de la radio. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles decidió poner a prueba a los oyentes de radio con un experimento que causaría pánico y estupor: comenzó a relatar en tiempo real una invasión de marcianos en el planeta tierra. El discurso produjo una histeria colectiva en los oyentes que duró unas pocas horas, tiempo suficiente como para descubrir que se trataba de una broma y mostrar al mundo el poder de los modernos medios de comunicación de masas.

En realidad, la histeria provocada por el discurso de Welles tenía un correlato muy real: un mes antes, Hitler había firmado un acuerdo con Francia, Italia y Reino Unido por el que Alemania se incorporaba una parte sustancial de Checoslovaquia. Así, cuando dos años más tarde los alemanes expulsaban a los últimos batallones franco-británicos en Dunquerque, Winston Churchill tuvo que defender lo indefendible. En una serie de discursos memorables, el Primer Ministro ofreció al público un futuro incierto –»salvo sangre, trabajo, lágrimas y sudor“–, pero también «la hora más gloriosa” del Imperio británico. Pocos discursos han planteado con tanta crudeza una tragedia; y pocos tuvieron tanto impacto para inspirar el heroísmo en la hora más oscura.

Todo cambia con el nacimiento de la televisión

Con la era de la televisión, las reglas del juego cambiaron otra vez. Ahora los oradores no solo debían ser maestros de la retórica, sino también cautivar al auditorio con una sonrisa arrolladora y el dominio del lenguaje no verbal.

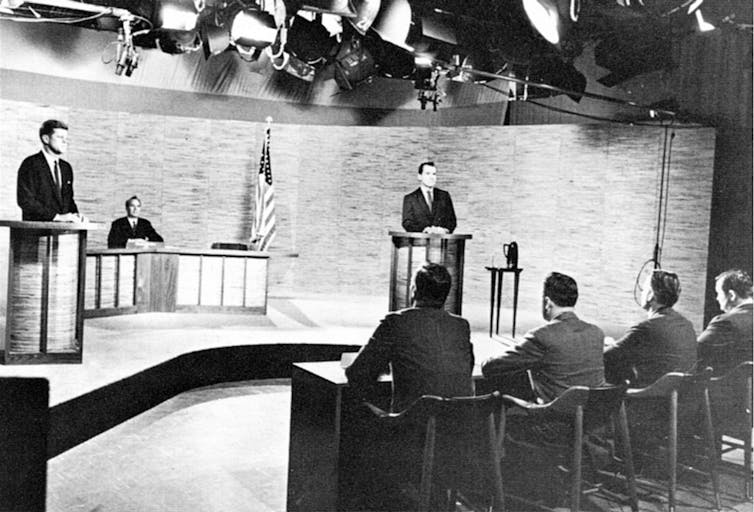

Los primeros debates presidenciales retransmitidos por televisión mostraron al mundo el duelo en la cumbre de dos titanes de la oratoria: John F. Kennedy y Richard Nixon. El primero pasaría a la historia como uno de los presidentes más carismáticos de la historia gracias al impacto de sus discursos en televisión. Muchos recuerdan el eslogan de su discurso inaugural –“No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país”–, una impresión que contrasta vivamente con la dura expresión que adoptó el rostro del presidente durante la crisis de los misiles de Cuba, advirtiendo a los Soviéticos de que “la conducta agresiva, si se permite que continúe sin control y sin ser desafiada, conduce en última instancia a la guerra”.

Debate entre John F. Kennedy y Richard Nixon (1960).

Dave Winer / Flickr, CC BY

Hoy en día, sabemos que Kennedy iba en serio, y que por suerte la crisis se atajó en el último momento. Había en sus palabras una franqueza noble, a veces incluso imprudente, que solo fue superada por un contemporáneo: Martin Luther King Jr.

Si algo hace memorable al héroe de los derechos civiles es aquel discurso pronunciado en Washington el 28 de agosto de 1963: “I have a dream” –“Tengo un sueño”–. En poco más de seis minutos, King relató la belleza y la tragedia de su país. Al igual que Lincoln, tenía la convicción de los “gigantes dormidos” de la Constitución se despertarían: la igualdad y la libertad de todos los humanos.

Pocos discursos son tan intemporales como este. Como todos los grandes oradores, Luther King supo transmitir una emoción que traspasaba fronteras que iban mucho más allá del color de la piel. Aquel discurso fue pronunciado para los hombres y mujeres de su época, pero también para la nuestra.

Shakespeare no pudo oír a Marco Antonio, pero nosotros sí podemos escuchar a Kennedy o a Luther King. En este mundo de ritmos instantáneos, transido de inmediatez, volver a estos discursos –tan lentos y pausados muchas veces– puede devolvernos, aunque sea por unos minutos, a un mundo más sosegado y, quizás, más reflexivo.![]()

Santiago de Navascués Martínez, Profesor ayudante doctor de Historia Contemporánea, Universidad de Navarra

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Radiocable.com y su programa La Cafetera se financian con las aportaciones de lectores y oyentes. Necesitamos tu ayuda para sobrevivir. Si te gusta el periodismo que defiende el programa y sientes que te acompaña, hazte suscriptor-mecenas aquí.